2026年1月13日,WWW 2026 结果公布,中山大学软件工程学院黄华威研究组 (HuangLab) 的一篇 DeFi 协议设计与分析的论文被接收。

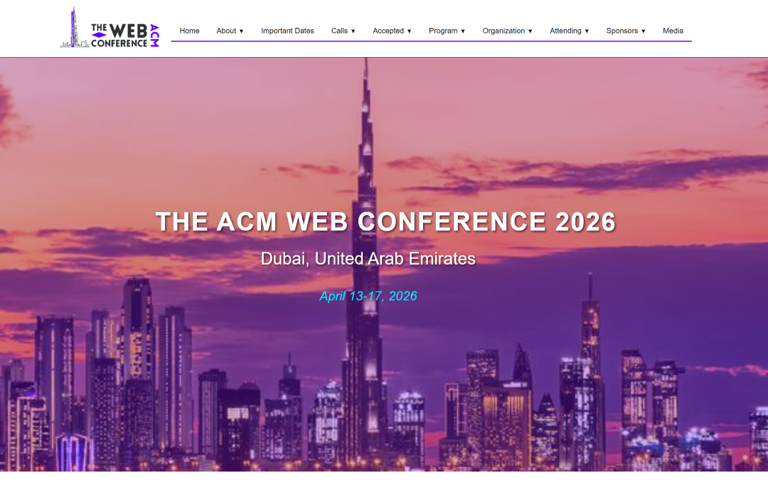

The Web Conference (WWW) 自1989年创办以来,一直是Web领域最顶级的国际学术会议(CCF-A类),由国际万维网会议委员会(IW3C2)主办。30多年来,WWW见证并推动了互联网的革命性发展,众多改变世界的创新成果首次在此发表,包括1998年奠定 Google 基础的大规模Web搜索引擎论文、2003年的 EigenTrust 算法、2007年的 YAGO 知识库等里程碑式工作。WWW 2026 共收到 3370 篇有效投稿,接收 676 篇,接收率为 20%。会议将于2026年4月13-17日在阿联酋迪拜举行。

接收论文信息如下:

Qinde Chen (陈钦德,博士生), Huawei Huang* (通讯作者), Jian Zheng (郑简,博士生), "LiquidityPool: Game-Theoretic Analysis of Stakeholder Revenue in Ranking-Dependent DeFi," The Web Conference (WWW'26), April 13-17, 2026, Dubai, UAE.

下载论文 camera-ready 版本,请直达如下网盘文件:

通过网盘分享的文件:LiquidityPool_WWW26_camera-ready.pdf

链接: https://pan.baidu.com/s/1Iab212RtG4CXmHp9uTKBow?pwd=1234

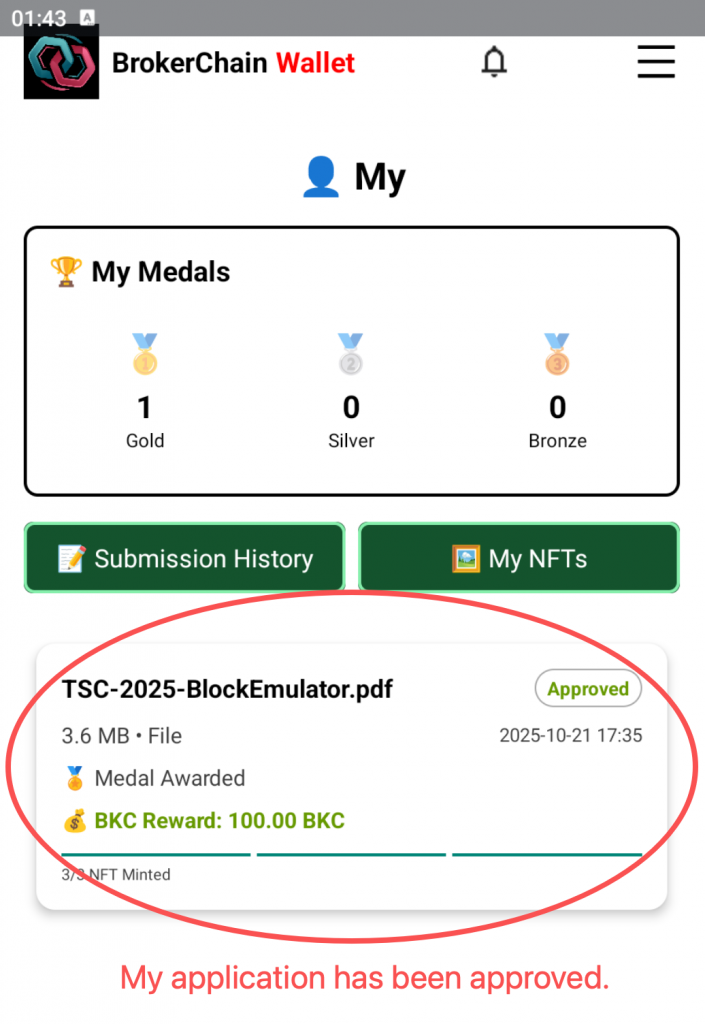

论文下载二维码:

论文作者

论文一作是陈钦德,中山大学软件工程学院博士研究生,预计 2026 年6月毕业,导师为黄华威教授。陈钦德同学的研究方向为区块链底层原理、DeFi(去中心化金融)协议设计与分析。自从加入 HuangLab 以来,陈钦德同学作为核心开发者之一参与了开源区块链实验平台BlockEmulator 的开发与维护,该平台目前已被90多个国家与地区的研究者了解并使用。

陈钦德同学已经在 IEEE INFOCOM 2024 上发表了 Broker2Earn 协议的论文,即

Broker2Earn: Towards Maximizing Broker Revenue and System Liquidity for Sharded Blockchains

《HuangLab 两篇区块链论文被 INFOCOM’24 接收》(公众号:Huang-Lab)

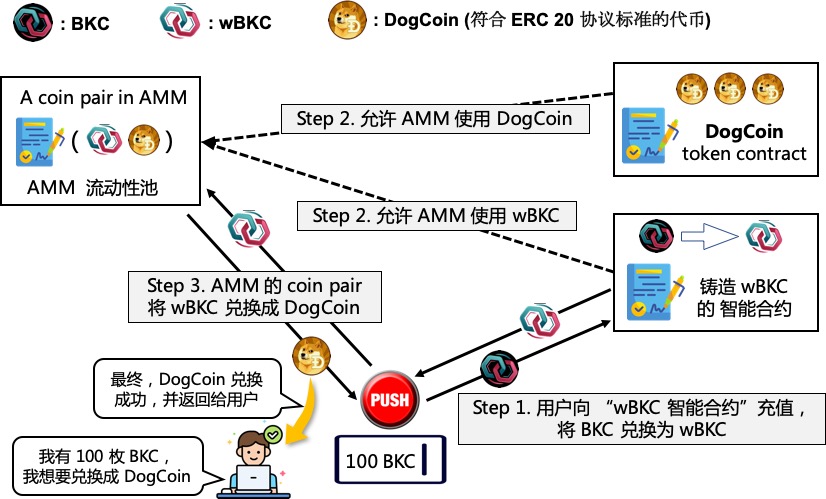

Broker2Earn 论文提出了一种针对分片区块链中 broker 角色的激励机制。而本次被 WWW 2026 接收的论文提出的新方案 LiquidityPool 是 Broker2Earn 协议的后续工作,针对 ranking-dependent DeFi 协议中【小额投资者】面临的参与 DeFi 协议壁垒高(赚钱难)的问题,提出了一个名为 LiquidityPool 的资金聚合协议,旨在帮助 DeFi 领域的小额投资者有机会获取较为公平的收益。

论文三作是郑简同学,是黄华威教授的另一名博士研究生,研究方向同样聚焦区块链分片机制与激励机制的设计。郑简的两篇一作区块链论文已发表在 INFOCOM 2025 (CCF-A, 即 Justitia 方案)与 IEEE TDSC(CCF-A)期刊。

论文背景

本论文是黄华威研究组在 Broker2Earn 协议设计方向的延续性工作。研究组已在自研分片区块链 BrokerChain [INFOCOM 2022] 上,尝试构建了一个DeFi应用,即2024年 提出的 Broker2Earn 协议 [INFOCOM 2024]。Broker2Earn 首次展示了构建在分片区块链上的一种独特的 ranking-dependent 的激励机制,旨在招募 broker 角色(可以质押 token 到分片资金池的中间人,本质上属于 market maker)参与到分片内部的共识协议,用于加速分片区块链内交易的上链。然而,这类ranking-dependent协议(e.g., Broker2Earn)天然地对资金规模较小的投资者不友好。这是因为,Broker2Earn 论文的实验结果表明:资金规模越大的投资者不仅绝对收益高、收益率也更高。这就形成了明显的”马太效应”:Broker2Earn 协议的大部分收益被大资金投资者赚走了,小额资金投资者处于劣势。

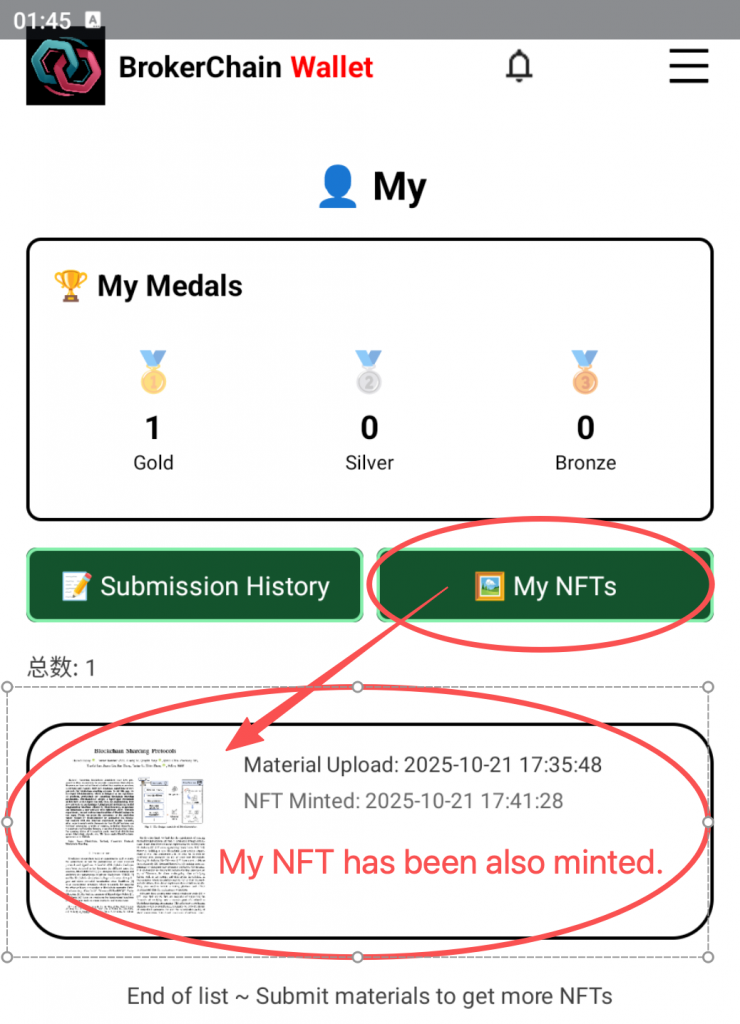

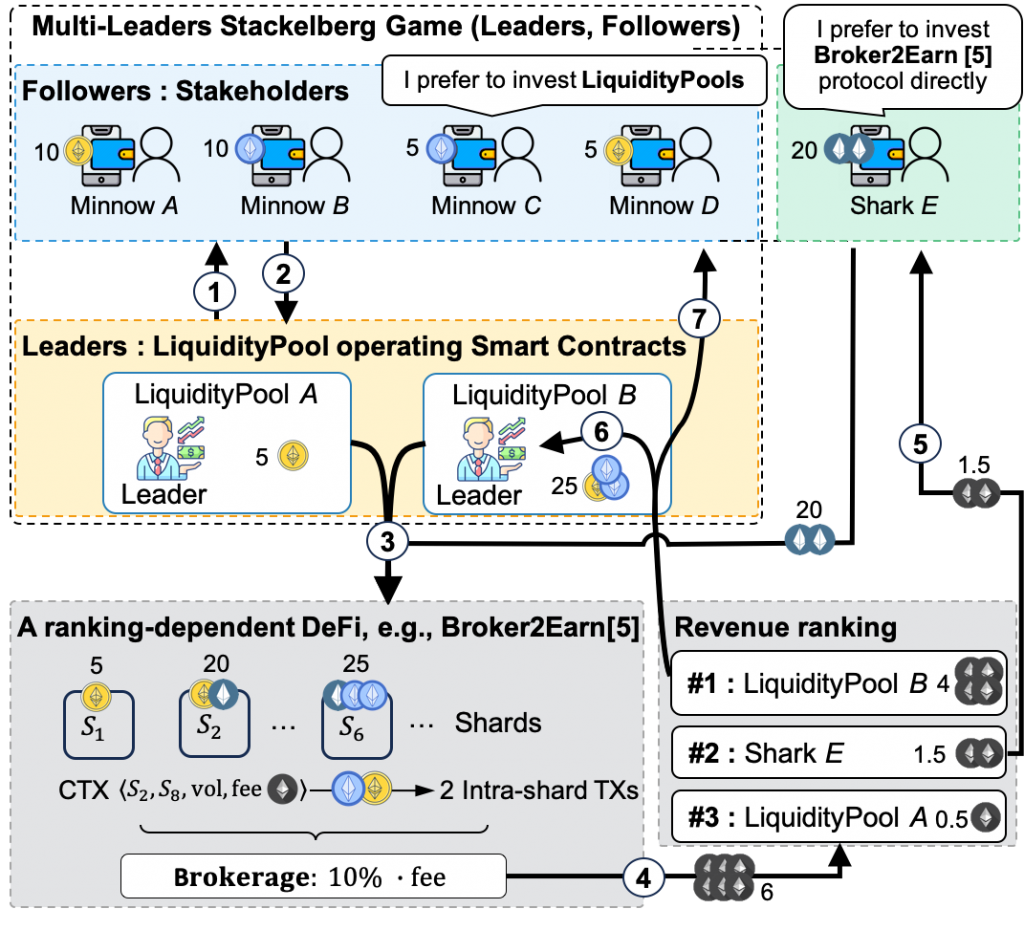

为了帮助读者更清晰地理解本次被接收论文与相关工作的关系,这里使用图1来梳理展示。如图1所示,LiquidityPool 协议构建在 Broker2Earn 协议之上,通过智能合约实现资金聚合功能,使得小额投资者(i.e.,图1 中的Minnows A-D)以集体抱团的方式参与 ranking-dependent DeFi 协议中,获得与大户(i.e., 图1中的 Investor E)相当的市场排名和收益率。

图1展示了 LiquidityPool 协议工作流程的概览。在该协议中,小额投资者(minnows,如A、B、C、D)可以选择将资金汇聚到 LiquidityPool 中,或者像投资者E一样直接参与 Broker2Earn 协议。聚合后的资金池(LiquidityPool A 和 LiquidityPool B)以独立投资者的身份参与底层 ranking-dependent DeFi 协议的生息并获得 Brokerage。图中右下角 “Revenue ranking” 模块展示了最终的收益排名:LiquidityPool B 排名第1(收益4 ETH),投资者 E 排名第2(收益1.5 ETH),LiquidityPool A 排名第3(收益0.5 ETH)。这说明通过 LiquidityPool 方案聚合资金,小额投资者 A、B、C、D 也能 somehow 获得更好的排名位置和更公平的收益回报。

基本思路

Ranking-dependent DeFi 协议是指参与者的收益不仅取决于其投入的资金规模,还取决于其在所有参与者中的排名位置。这类协议广泛存在于分片区块链的跨分片交易处理、流动性质押等场景中。然而,这类DeFi协议对小额投资者极不友好。

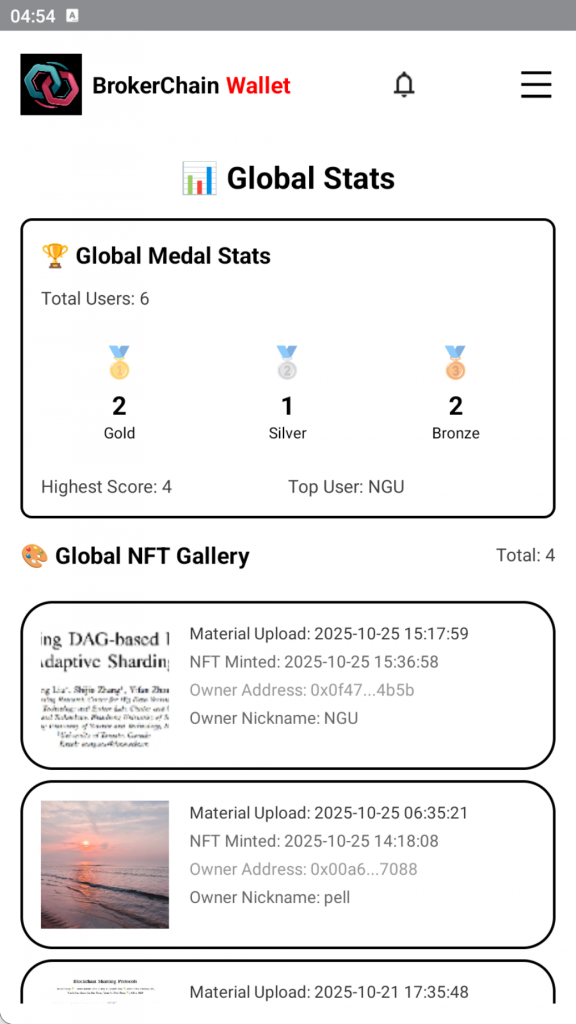

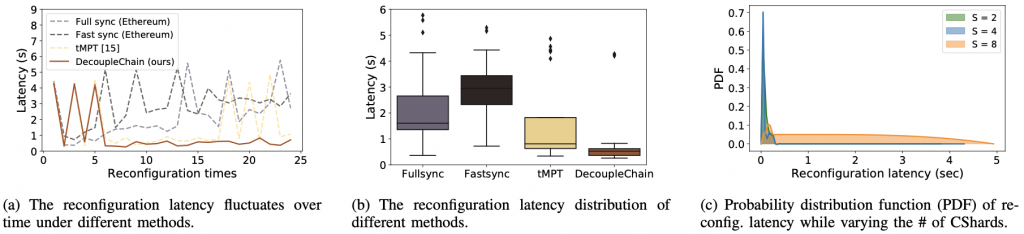

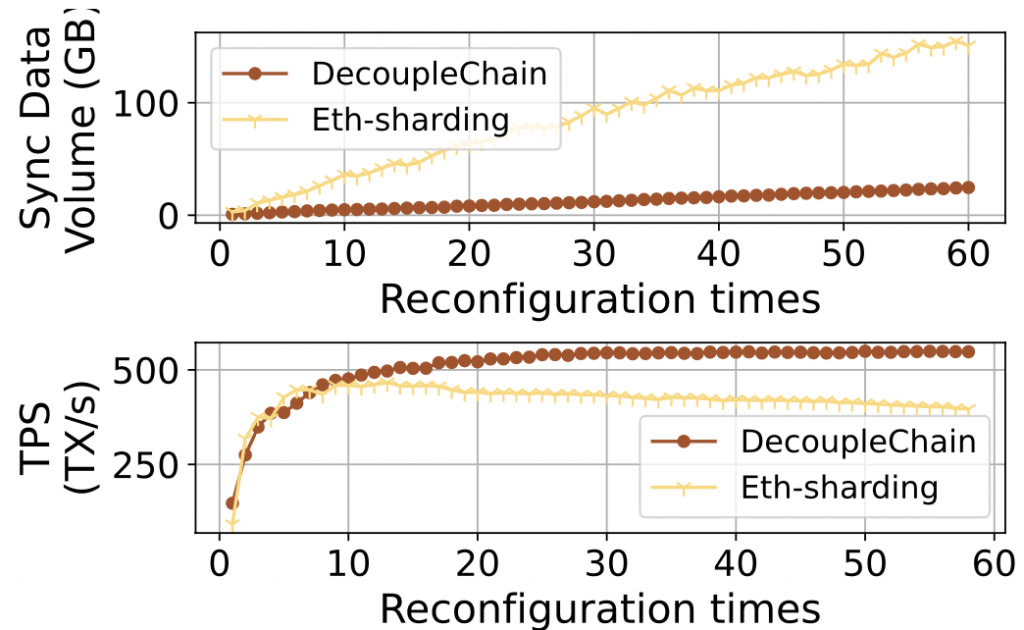

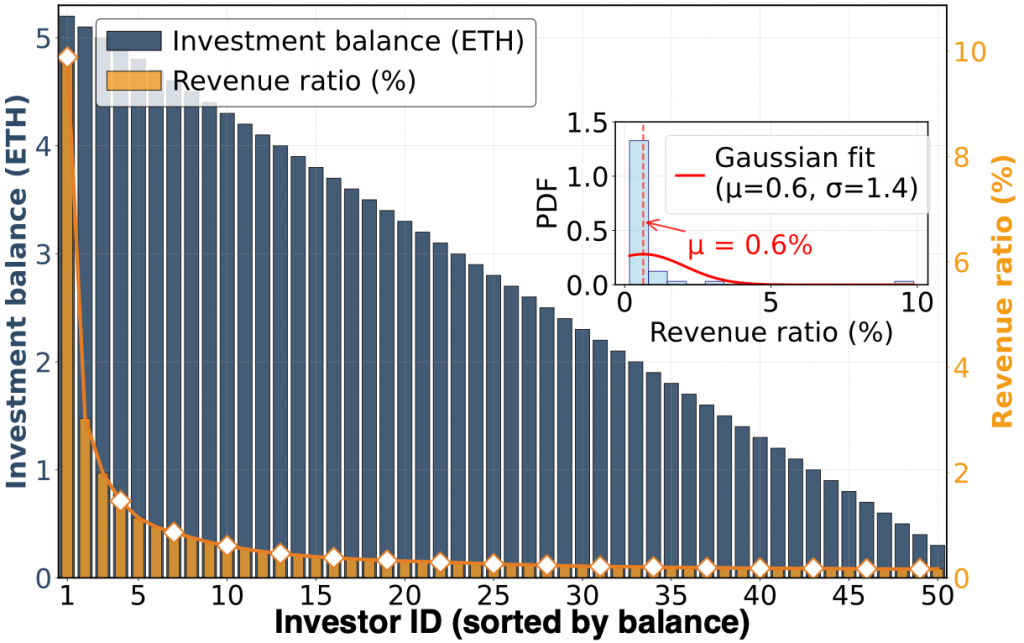

图2展示了论文前置实验的观察:在一个包含50个投资者的Broker2Earn协议实验中,资金规模越大的参与者获得的收益率越高,且差异显著。这验证了ranking-dependent协议的竞争结构:资金规模直接影响投资者的收益潜力,对小额投资者形成了壁垒。

在典型的 DeFi 市场中,财富分布遵循幂律分布,少数”巨鲸”(whales)控制了大部分资金,而 90% 以上的小额投资者(minnows)因排名靠后几乎无法获得收益。

为了缓解这一不公平现象,我们提出了 LiquidityPool 协议——它是一种基于智能合约的资金聚合机制。多个小额投资者将资金汇聚到流动性池中,由池运营者统一管理并参与 ranking-dependent DeFi 协议。通过资金聚合,原本分散的小额资金能够形成足够大的资金池,获得更好的排名位置和更高的收益率。池运营者收取一定比例的管理费(Management Fee Ratio, MFR)作为服务回报。本质上类似于“矿池”的运营模式。虽然貌似新瓶装旧酒,但是我们仍然从理论与实验方面做一些探索,以求获得一些 insights。具体而言,我们将上述投资者投资到 ranking-dependent DeFi 协议的行为建模为 Stackelberg 博弈:LiquidityPool 运营者(领导者)先行设定管理费率,投资者(跟随者)观察后决定参与策略。这种双层博弈结构刻画了 DeFi 市场上两类典型对抗角色的决策过程。

论文贡献

- 贡献1:资金聚合协议设计。本文提出了 LiquidityPool 协议,通过严格的博弈论分析证明了 Nash 均衡的存在性,并刻画了池运营者和投资者在 ranking-dependent 环境中的策略行为,使小额投资者能够通过集体参与的方式克服个体资金规模不足的限制,从而在排名依赖型协议中获得有竞争力的市场位置和收益率。

- 贡献2:”刀锋均衡”分析。我们发现 ranking-dependent 竞争表现出根本性的不稳定:对称均衡仅在极其严格的初始条件下存在(不对称参数α ≥ α*),这与经典竞争模型形成对比——在传统模型中,对称均衡具有鲁棒性并在有限扰动下保持稳定,而在排名依赖系统中,一旦初始不对称超过临界阈值 α,市场将不可避免地走向垄断结构。

- 贡献3:社会福利分析。本文证明了垄断集中在社会福利上优于分散竞争,这与传统反垄断框架的假设不同——后者认为市场分散化能提高效率,但我们通过严格的数学推导表明,由于凸性收益函数创造的规模经济效应,资金聚合比竞争性碎片化产生更高的总体福利。

- 贡献4:理论与实证验证。我们展示了严格的数学分析和全面的实证验证。理论方面,利用 Lyapunov 稳定性理论、不动点定理等工具建立了完整的分析框架。实证方面,通过基于真实以太坊区块链数据(区块19,000,000至19,999,999)的仿真实验验证了理论预测。

实验验证

论文中我们使用了真实的以太坊区块链交易数据(区块19,000,000至19,999,999)通过Python分析框架进行了大规模实验验证。

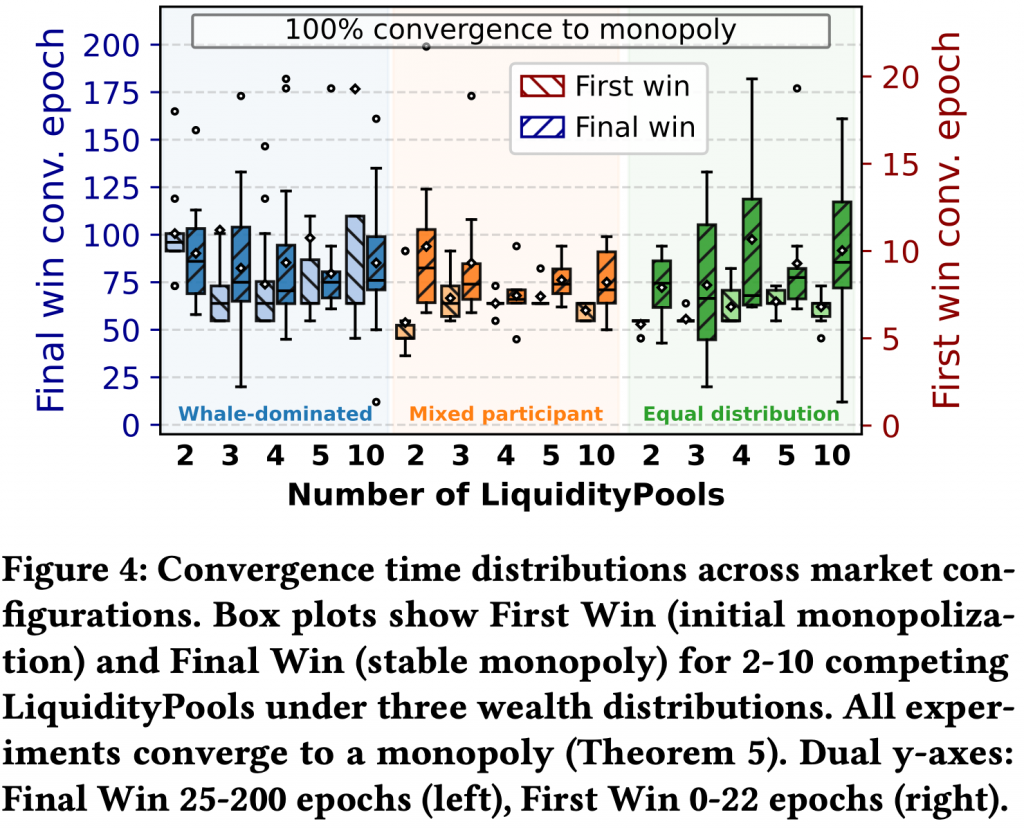

图3 和 图4 的实验结果验证了理论预测:

- (1)可及性提升:98%的小额投资者通过LiquidityPool获得有意义的收益;

- (2)不可避免的垄断化:所有实验配置都100%收敛到垄断均衡;

- (3)社会福利提升:垄断均衡的社会福利高于分散竞争,验证了”垄断悖论”;

- (4)竞争动力学:典型案例展示了从多方竞争到单一垄断的完整过程。

研究组介绍

黄华威研究组(HuangLab)是中山大学软件工程学院的一个研究组,专注于区块链系统与协议、DeFi协议设计分析等分布式计算领域的研究。团队成员包括博士后、博士研究生、硕士研究生与本科实习生,他们在区块链技术的理论和应用方面具有丰富的经验。HuangLab致力于推动区块链技术的创新和应用,区块链基础设施方面的研究成果广泛发表在顶级期刊和国际会议上,如 IEEE/ACM ToN/TNet、TPDS、TDSC、TIFS、INFOCOM、WWW、ICDCS、SRDS、IWQoS 等。黄华威老师还出版了《From Blockchain to Web3 & Metaverse》、《Blockchain Sharding: Theory and Practice》、《Blockchain Scalability》和《从区块链到Web3: 构建未来互联网生态》等区块链相关专著、教材、科普书。

黄华威研究组学术主页:http://xintelligence.pro

黄华威知乎账号:区块链黄博士

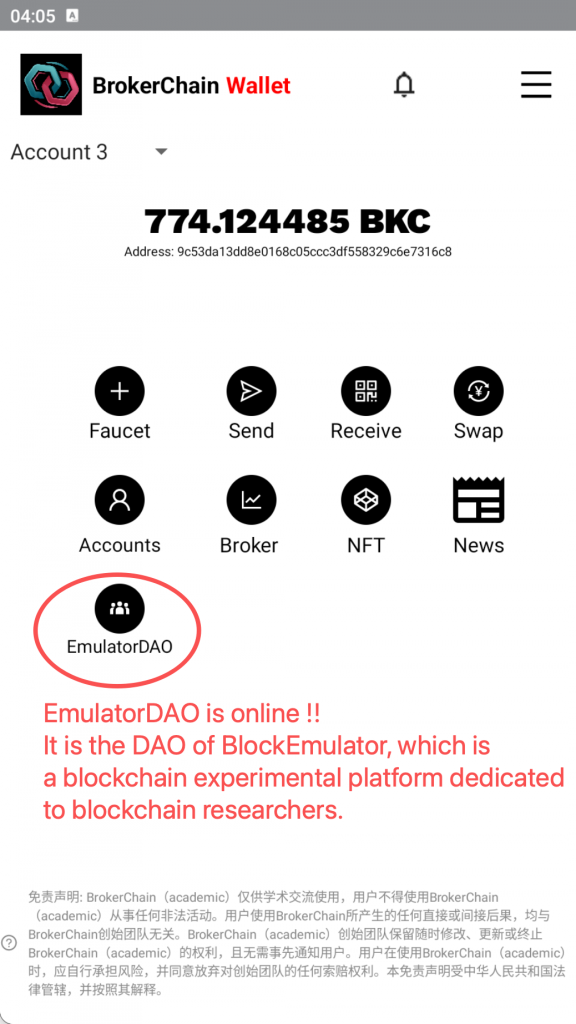

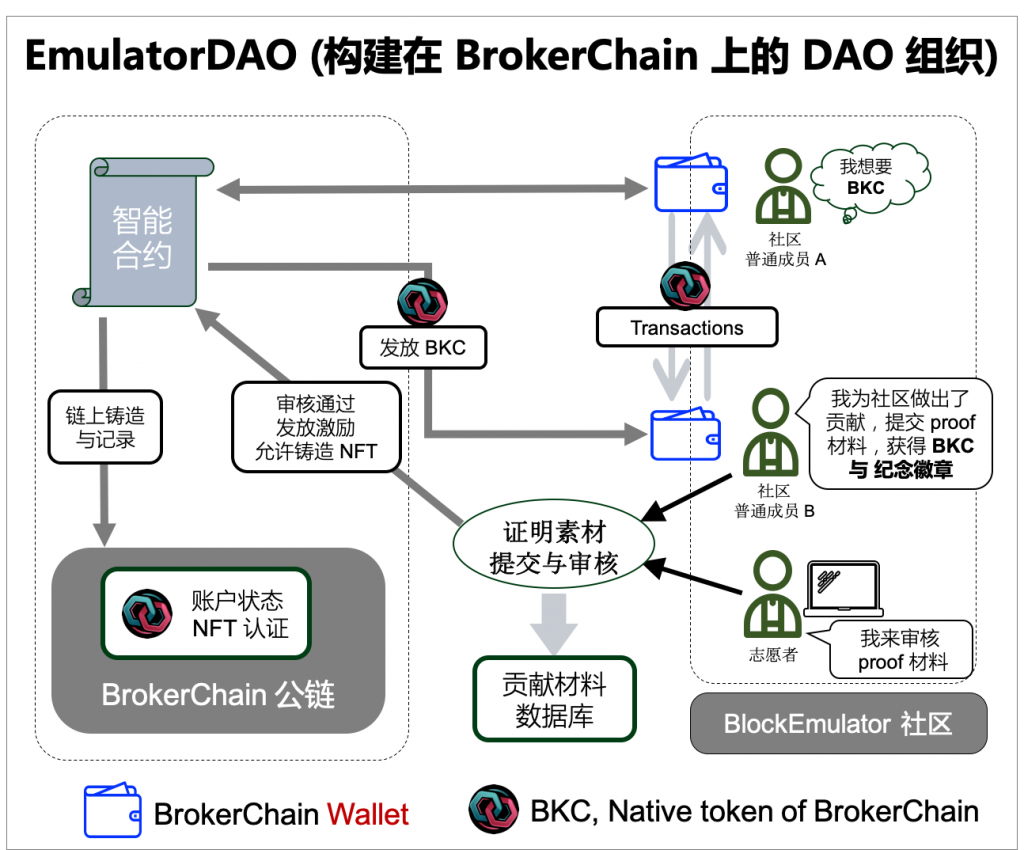

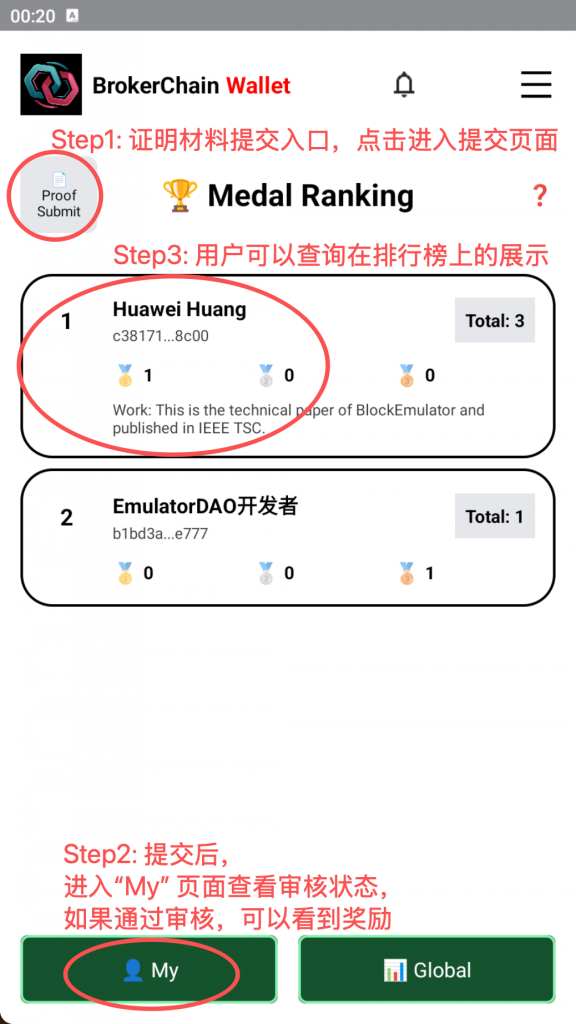

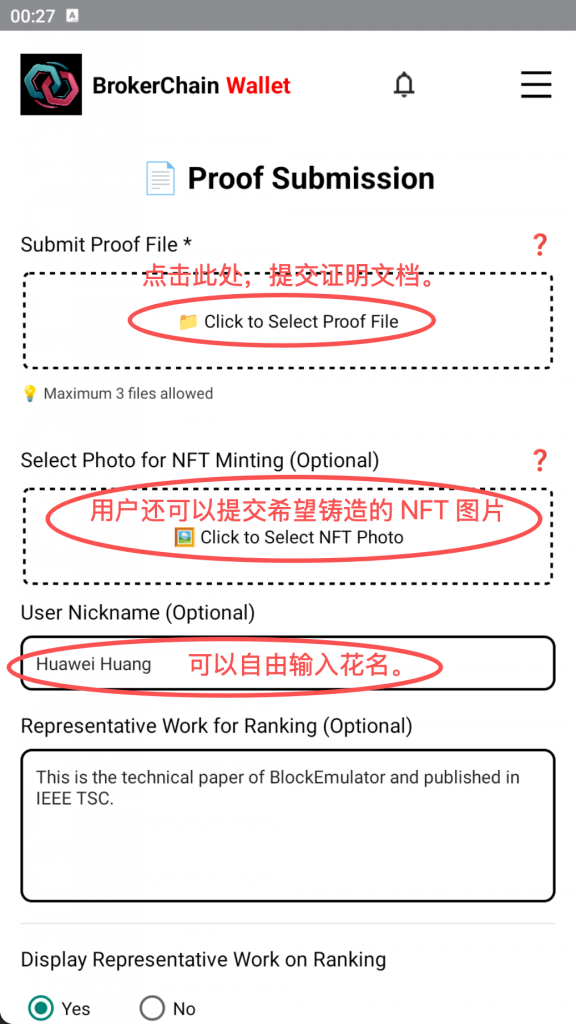

HuangLab 开发并开源了 BlockEmulator,这是一个区块链实验工具,用于验证新的协议和机制,是已知唯一支持区块链分片协议的实验平台。BlockEmulator 支持以太坊历史交易的回放,能自动输出实验日志文件,能帮助研究人员方便地收集实验数据并绘制实验图表。BlockEmulator 以Go语言实现,支持定制化开发、二次开发,适用于搭建轻量级的区块链实验环境。BlockEmulator主页:blockemulator.com